Maifliegenzeit bei Druckfrisch in der ARD

Kürzlich stand ich am Fluss mit Denis Scheck: Wir haben über Maifliegenzeit geredet, über Windmühlen, gegen die man kämpfen muss und darüber, was eigentlich Literatur ist - und, ja: schön war's!

Am 21.4. um 23:35 in der ARD und dann ein Jahr lang in der Mediathek verfügbar.

Mit der Fliegenrute im TV

Sehr schöne Bilder und insgesamt ein schöner Beitrag von Hans-Micha Marten für das MDR Fernsehen. Artour heißt die Sendung. Zu sehen hier:

Die geraubten Kinder der DDR, in der FAZ

Im Feuilleton der FAZ habe ich heute über für tot erklärte Säuglinge in der DDR geschrieben und darüber, wie ich eine Frau kennenlernte, deren ungeheuerliches Schicksal später Grundlage für "Maifliegenzeit" sein sollte: Karin S. aus Sachsen-Anhalt bekam 1986 ein Kind, kurze Zeit später sagte man ihr, dass es gestorben sei. Bald schon wurde Karin klar, dass etwas nicht stimmte. Ein Widerspruch folgte auf den nächsten. Auf der Suche nach ihrem Kind legt man Karin immerzu Steine in den Weg. Verstrickungen und Seilschaften, so scheint es, wirken nach wie vor. Bis heute wartet Karin darauf, dass Franziska, ihre für tot erklärte Tochter, an ihrer Tür klingelt.

Ich habe davon geschrieben, dass das, was man sich so über die 40 Jahre SED-Diktatur erzählt, um eine entscheidende Ungeheuerlichkeit erweitert werden muss: In der DDR wurden Säuglinge für tot erklärt, um sie dann anderen Eltern zu geben. Mit gewöhnlichen Zwangsadoption darf man diesen Vorgang nicht verwechseln, die - ohne die Opfer verhöhnen zu wollen - fast schon zahm wirken im Vergleich zur Vortäuschung eines Todes, um das Kind dann anderen zu geben.

Laut Andreas Laake, dem Gründer der Interessengemeinschaft gestohlene Kinder der DDR, haben sich bis heute um die 2000 suchenden Mütter bei ihm gemeldet. Erst drei Mütter haben ihre Kinder wiedergefunden. Die anderen suchen noch heute.

Maifliegenzeit wird es bald auf Englisch geben!

Sehr gefreut habe ich mich über folgende Nachricht: The Indigo Press wird Maifliegenzeit ins Englische übersetzen. Mayfly Season kingt ganz wunderbar. Zu verdanken habe ich das auch der sehr engagierten Übersetzerin Jo Heinrich. By the way: Sie war es, die Katja Oskamps "Marzahn, Mon Amour" ins Englische übertragen hat - und diese Übersetzung hat dann den Dublin Literary Award 2023 gewonnen. Der Preis ist mit einem Preisgeld von 100.000(!) Euro die weltweit höchstdotierte Auszeichnung für einen in englischer Sprache veröffentlichten Einzelroman.

Als die Mail vom Verlag mit der frohen Botschaft der Übersetzung plötzlich in meinem Postfach aufploppte, habe ich gerade mit Karin telefoniert, der Frau, deren Schicksal Grundlage für "Maifliegenzeit" ist. Das nennt man dann wohl gutes Timing.

Maifliegenzeit

Als ich zum ersten Mal davon hörte, dass Kinder in der DDR für tot erklärt wurden (es aber nicht waren), wusste ich sofort, dass ich etwas darüber schreiben möchte.

Ich begann, regelmäßig mit Frauen zu sprechen, die berechtigte Zweifel daran haben, dass ihr Kind damals in der DDR tatsächlich starb. Stundenlang haben sie mir erzählt, was ihnen widerfahren ist. Ein Schicksal hat mich während meiner Recherche besonders berührt: Karin S. aus Sachsen-Anhalt erzählte mir, wie sie Ende der Siebziger ihren Sohn zur Welt brachte, und wie man ihr Stunden später mitteilte, dass er verstorben sei. Nach und nach kamen Zweifel bei ihr auf: Ist mein Sohn wirklich tot? Warum verstrickten sich so viele, mit denen Karin sprach, in Widersprüche? Warum weigerten sich die Ärzte, ihr mehr Informationen zu Tod ihres Sohn zu geben?

Die Geschichte, die Karin mir erzählt, und all die Widersprüche, enden jedoch nicht 89/90. Auch in den 2000ern sucht sie noch nach ihrem Kind - und immer noch stößt sie auf eine Mauer des Schweigens, immer noch taucht eine Ungereimtheit nach der nächsten auf. Als wir vor einiger Zeit das erste Mal über ihren Sohn sprachen, wusste ich sofort, dass ich Karins Geschichte zur Grundlage von "Maifliegenzeit" machen möchte.

Wie mehr als 2000 andere Suchende auch hat Karin sich an die Interessengemeinschaft gestohlene Kinder der DDR gewendet. Von diesen über 2000 Müttern oder Vätern konnten bis heute erst drei ihr Kind wiederfinden. Karin sucht, wie so viele, heute noch.

Ich habe in letzter Zeit mit vielen Freundinnen und Freunden über "Maifliegenzeit" gesprochen. Von "Zwangsadoption" hatten alle schon einmal gehört. Aber für tot erklärte Kinder? Das war allen neu. Wer weiß, ob mich das Thema so gefangengenommen hätte, wenn ich nicht selbst Kinder hätte. Fest steht: Die Vorstellung, dass es Menschen gab, die ein Kind in der DDR für tot erklärt haben, um es dann jemandem zur Adoption zu vermitteln, lässt einem die Haare zu Berge stehen. Wussten die Adoptiveltern, was es mit ihrem Kind auf sich hatte? Wer genau waren die Täter? Auf diese Fragen gibt es bis heute keine Antwort. Aber, insofern sie nicht gestorben sind, sie leben noch unter uns.

Stadtschreiber in Halle

Von April bis Ende September 2023 werde ich Stadtschreiber in Halle sein. In Halle wurde ich geboren, in der Silberhöhe, ganz im Süden der Stadt (saalenah, mein großes Glück) habe ich gewohnt. Als es mir zu viel wurde, 2005, habe ich die Kurve gekratzt. Wollte nie wieder zurückkommen. Halle? Gott, nein!

Inzwischen aber hat sich vieles geändert. Ich meide die Stadt nicht mehr. Im Gegenteil: Von Mai bis Mitte Februar eines jeden Jahres (also immer dann, wenn die Raubfische keine Schonzeit haben) kann man mich nächtens oft neben einer krummen Schwarzpappel am Ufer der Saale finden. Wobei, das mit dem Finden ist so eine Sache. Meine Stelle ist so geheim und verborgen, dass selbst ich manchmal, vorzugsweise in Nebelnächten, eine halbe Ewigkeit brauche, um die richtige Abzweigung zur richtigen Zeit zu nehmen.

In Halle werde ich schreiben: Am neuen Roman, der Anfang 2024 bei Penguin erscheinen wird. Und ich werde ziemlich viel vorlesen:

EIN BUCH FÜR HALLE

An 5 aufeinanderfolgenden Abenden werde ich in 5 unterschiedlichen Vierteln aus DIE VERLASSENEN lesen - vom Anfang bis zum Ende, das gesamte Buch also, davor und danach, vielleicht auch währenddessen, gibt es Musik, Bier und Bratwurst. Das wird schön!

In Island

Kürzlich war ich mit dem Autor Joachim B. Schmidt in Reykjavík unterwegs - wir haben gefischt, über das Schreiben gesprochen, über das Geheimnis eines Bestsellers (denn der Herr Schmidt ist ein Bestseller-Autor, der muss es ja wissen!), über den jämmerlich kurzen und kalten Sommer auf Island, und wie und warum das Licht im Fjord von innen scheint, und, und, und ...

Und weil ich zufälligerweise das Mikrofon dabei hatte, kann man unser Gespräch ab 8.6. auf MDR Kultur nachhören. EInmal pro Woche, immer mittwochs ab 18 Uhr gibt's eine neue Folge - und das fünf Mal.

EIN SELTEN KLUGER FISCH

Kürzlich in der FAZ: Über einen selten klugen Fisch und warum Siegfried Lenz, Thomas Mann, Hermann Hesse und noch viele mehr nicht an ihm vorbeikamen.

Nachzulesen online hier:

ZWEI MANN AUF EINEM BOOT

Vor kurzem war ich zusammen mit Max Scharnigg angeln. Auf dem Starnberger See haben wir übers Fischen geredet, über das Schreiben, über den Osten und den Westen, über offene Wunden und über Väter und Großväter, und, und, und ... Es war hundekalt. Es hat geregnet. Und ja: Schön war's auch!

Heute zu hören von 18 bis 19 Uhr bei MDR Kultur:

https://www.mdr.de/kultur/podcast/unter-buechern/unter-buechern-zwei-mann-auf-einem-boot-100.html

Ahoi!

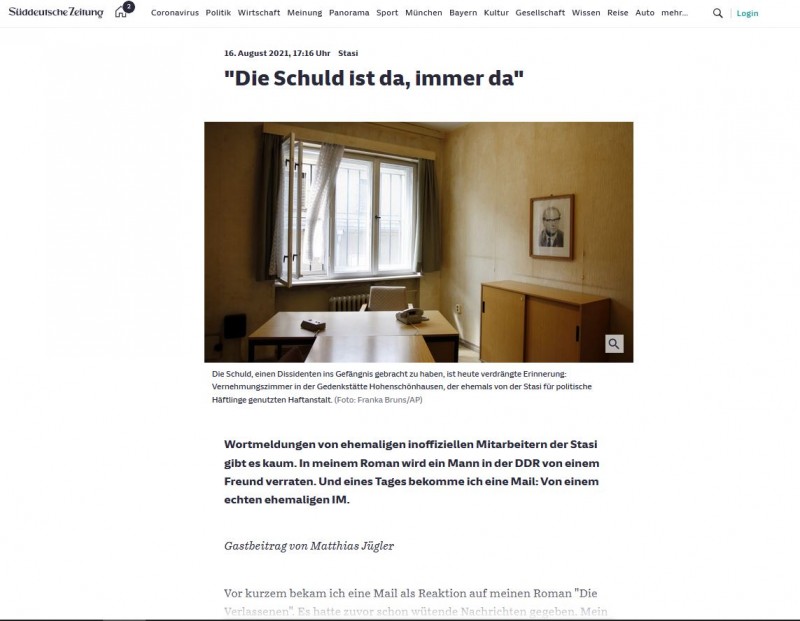

WENN DIE FIKTION WIRKLICHKEIT WIRD, JEDENFALLS EIN BISSCHEN

In DIE VERLASSENEN verrät der beste Freund den Vater des Ich-Erzählers an die Stasi. Der IM von damals tauchte in Norwegen unter und begann ein neues Leben als unbescholtener Bürger. Soweit die (auf einen wahren Fall beruhende) Fiktion. Neulich habe ich eine Mail erhalten als Reaktion auf diesen Roman – von einem ehemaligen Stasi-IM, der zu DDR-Zeiten seinen besten Freund verraten hat.

Wie landet man eigentlich bei der Stasi? Was muss passieren, dass man seinen besten Freund verrät? Und wie lebt es sich heute mit dieser Schuld? Und auch: Wie kann man sich noch vor dem Mauerfall wieder von der Stasi lösen und sogar ein DDR-Bürgerrechtler werden?

Ich habe ihn zu Hause besucht, mit ihm gesprochen und Anworten bekommen.

Der Text dazu steht in der Süddeutschen von heute.

WAS MACHEN SIE HIER?

Heute war ich für einen Fototermin mit dem Fotografen Andreas Stedtler in Halle/Silberhöhe. In diesem Plattenbauviertel bin ich aufgewachsen und es spielt auch eine Rolle in Die Verlassenen.

Ein Mann kam aus dem Haus (im Bildhintergrund) und blieb vor uns stehen: »Was macht ihr hier? Warum fotografiert ihr dieses Haus?«

Ja, da war schon eine Spur Aggressivität, aber das bin ich gewöhnt, denke ich an meine Vergangenheit in diesem »Problemviertel« zurück.

»Warum fotografiert ihr hier?!«

Andreas sagte: »Für die MZ«, dann sah er zu mir, »er hat ein Buch geschrieben ...«

Dann sah der Mann mich an und sagte etwas, das mich sehr überrascht hat: »Die Verlassenen! Ich habe das gelesen!« Als er schließlich ging, war die Aggressivität verschwunden.

Kurze Zeit später kam seine Frau nach unten, mein Buch in ihrer Hand. Ob ich es signierten könne? Ja!

»FÜR JANA,

ICH SITZE VOR DER HANOIER STR. 26

UND ES REGNET.«

ENDLICH WIEDER MENSCHEN

Gestern habe ich zusammen mit Marica Bodrožić und Anja Kampmann beim ARD-Forum gesprochen. Über Verrat, über Panther und Corona, über hungrige Hunde – und über die Farbe Blau. Stephanie Metzger und Marie Schoeß (Bayern 2-Diwan) haben moderiert.

So viele Menschen wie gestern habe ich im letzten halben Jahr nicht getroffen.

Schön war das.

Nachzusehen hier:

WENN DIE WIRKLICHKEIT SICH SELBST AUFSCHREIBT

Zum 75. Geburtstag der SED, am 21.4., habe ich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen Beitrag über Jürgen Fuchs und die Erinnerung an den Unrechtsstaat DDR geschrieben.

Ausgangspunkt waren die Mails, die ich als Reaktionen auf DIE VERLASSENEN bekommen habe.

Nachzulesen ist der Artikel hier:

MACH UNS UNSERE SCHÖNE DDR NICHT KAPUTT!

Fast täglich landen Mails in meinem Postfach von Leserinnen und Lesern, die sich zu DIE VERLASSENEN äußern möchten. Die meisten schreiben von ihren Leseerfahrungen und schildern, was sie warum beeindruckt hat. Darüber bin ich sehr dankbar und froh. Manchmal bekomme ich aber auch Nachrichten, die sind nicht sehr freundlich – und da wird es interessant für mich. Regelmäßig lese ich Sätze wie:

Kannst du das Thema DDR nicht endlich mal sein lassen?

Mach uns unsere schöne DDR nicht kaputt!

Können Sie nicht auch über die schönen Seiten der DDR schreiben?

Ich antworte auf fast alle dieser Mails. Ich schreibe dann, dass es stimmt: Die DDR hatte viele tolle und schöne Seiten, dass es für mich aber einfach nicht so interessant ist, mich literarisch mit den tollen und schönen Seiten eines Systems zu befassen. Würden alle Schreibenden sagen: Gut, lassen wir das ab jetzt einfach, ist ja schon über 30 Jahre her!, dann wäre es nur eine Frage der Zeit, bis das ganze Unrecht der SED-Diktatur in den Hintergrund rückt, vielleicht sogar so klein und nebensächlich wird, dass man irgendwann denken könnte, die DDR war doch durch und durch großartig und in allen Belangen vorbildhaft.

Das soll und darf nicht passieren. Damit auch noch meine Kinder wissen, dass man Andersdenkende in der Region, in der wir wohnen, vor gar nicht so langer Zeit unterdrückt, weggesperrt und schikaniert hat. Deshalb soll und darf Literatur sich mit den dunklen Seiten eines Systems beschäftigen, immer und immer wieder.

Manchmal antworte ich auch, dass mein Roman nur auf sehr wenigen Seiten in der DDR spielt. Dass es eigentlich darum geht, wie ein Mensch Ende 30, ein Nachgeborener des Systems DDR, auch heute noch schwer zu tragen hat an dem, was seiner Familie widerfahren ist. Das Systen ist kollabiert, die Biografien, ob Opfer oder Täter, gehen weiter. Und solange es Literatur gibt, wird sie sich auch mit diesen Menschen und deren Schicksalen beschäftigen. Darf sie. Soll sie sogar.

Danke für das Bild: Moritz Götze

VON DER SCHÖNHEIT DES SCHWEIGENS

Vor ein paar Tagen fragte mich eine Journalistin im Interview, ob das Schweigen, das eine zentrale Rolle in Die Verlassenen spielt, auch etwas mit mir und meiner Biografie zu tun hat.

Ich habe eine Weile nachgedacht, ziemlich lange, um genau zu sein. Und dann sagte ich ungefähr dies:

Mein Großvater starb im Jahr 2005 an ALS. Ein halbes Jahr vorher starb sein Sohn, also mein Onkel. Wir haben meinen Großvater Tag für Tag im Pflegeheim besucht, er konnte damals nur noch mithilfe eines Sprachcomputers kommunizieren. Die blecherne Stimme des Computers fragte uns jedes Mal:

Wo ist Thomas?

Meine Mutter, mein Vater, mein Bruder, meine Großmutter und ich: Wir schwiegen.

Mein Großvater konnte zu dieser Zeit weder selbst atmen noch schlucken, er konnte nicht mehr lachen, nicht gehen, nicht greifen, nicht essen. Er konnte im Prinzip nichts mehr. Das einzige, wozu er in der Lage war, je nach Tagesform, war ein zögerliches Blinzeln. Es muss schrecklich sein, nicht einmal mehr weinen zu können. Also brachen wir irgendwann unser Schweigen, und fingen an, ihn zu belügen, wenn er sich nach seinem Sohn erkundigte:

Thomas ist im Urlaub. Es geht ihm gut.

Ganz sicher hatte er geahnt, dass etwas nicht stimmte, weil wir diese Sätze aufsagten wie ein auswendig gelerntes Gedicht (das konnte noch nie jemand aus unserer Familie gut).

Als mein Großvater starb, musste er daran glauben, dass sein Sohn weit, weit weg an einem Strand liegt. Und in gewisser Weise stimmte das ja auch.

Danke für das Bild an Moritz Götze. Zu sehen ist Halle an der Saale. Vor langer Zeit.

ÜBER FAKTEN UND FIKTION

Zur Arbeit am Roman Die Verlassenen zählte nicht nur das Schreiben an sich, das Entwickeln einer Geschichte, die an einem bestimmten Tag im Leben des Ich-Erzählers anfängt und an einem bestimmten Tag auch wieder aufhört.

Ein nicht unerheblicher Teil meiner Arbeit war auch das Studium von echten Stasiakten, die ich Tag für Tag gelesen habe, um ein Gefühl für die seltsam verklausulierte Sprache dieser Akten zu bekommen.

Mithilfe der Dokumente in meinem Roman erzähle ich einen wesentlichen Teil der Geschichte, nämlich was den Eltern des Ich-Erzählers in den Achtzigern widerfahren ist. Ich selbst bin 1984 geboren und habe nicht sehr viele Erinnerung an die DDR. Aber das wochenlange Aktenstudium, und später das Erstellen der Dokumente für den Roman, haben mir geholfen, die Perfidität dieses Systems besser zu durchdringen und zu begreifen.

Obwohl der Kern der Geschichte in Die Verlassenen wahr ist, ist der Roman doch Fiktion und nicht die exakte Rekonstruktion eines historischen Falls. Literarisch zu schreiben, das bedeutet für mich immer auch, einen fiktiven Raum zu schaffen, in dem ich mich frei bewegen kann. Erst durch die Fiktionalisierung konnte ich eine wirklich universelle Geschichte erzählen, eine Geschichte von Verrat, Verlust und Vergebung – und vor allem konnte ich darüber schreiben, wie es sich anfühlt, wenn man merkt, dass die eigene Vergangenheit nicht das ist, wofür man sie jahrzehntelang gehalten hat. Denn darum ging es mir vor allen: Ein System ist längst kollabiert, aber die Biografien der Betroffenen gehen weiter, und selbst die, die nur ihre frühe Kindheit in der DDR verbracht haben, so wie der Ich-Erzähler, müssen bis zum heutigen Tage mit den Folgen dieses Systems leben.

MIT DEM MDR IN HALLE

Vor ein paar Tagen war ich mit einem Kamerateam des MDR in Halle. Wir haben ein paar Orte besucht, an denen DIE VERLASSENEN spielt. Dann haben wir Moritz Götze in seinem Atelier besucht. Vor vielen Jahren hat mir Moritz eine Geschichte erzählt, die mich seitdem nicht mehr losgelassen hat. Diese Geschichte ist die Grundlage von Die Verlassenen. Und so haben wir vor der Kamera über Verlust und Verrat gesprochen, aber auch darüber, wie es sich anfühlt, wenn das, was man für die eigene Vergangenheit hielt, sich als Lüge entpuppt.

Zu sehen ist der Beitrag im MDR-Kulturmagazin artour, am Donnerstag, dem 4.3., um 22:10 Uhr.

FLORIAN LUKAS LIEST DIE VERLASSENEN EIN

Florian Lukas hat in den vergangenen Tagen meinen Roman DIE VERLASSENEN für MDR Kultur eingelesen, zusammen mit der Regisseurin Heike Tauch.

Einen großartigeren Sprecher und eine großartigere Regisseurin für meinen Text hätte ich mir nicht wünschen können. Vorfreude!

Zu hören ist der gesamte Roman vom 8.3. bis 19.3. auf MDR KULTUR.

Jeweils 9:00-9:35 Uhr und abends als Wdh. 19:00-19:35 Uhr.

USBEKISTAN

Als ich 2016 auf Einladung des Goethe-Instituts einen Monat in Usbekistan war, bekam ich zum ersten Mal ein unmittelbares Gefühl dafür, wie es ist, in einem autokratischen Staat zu leben.

Ich reiste von Uni zu Uni, um Workshops mit Deutsch-Studierenden durchzuführen, die davon träumten, irgendwann mal in Deutschland wohnen und arbeiten zu können. In jedem dieser Workshops saß ein Mann, der nur gebrochen Deutsch sprach (oder dies bloß vorgab), der viel älter war als die Studierenden, der nicht lachte, wenn die anderen lachten, dafür aber viele Notizen machte.

Einmal, in Fergana oder Karschi, kam eine Studentin in der Pause zu mir und flehte mich an, ich möge doch bitte aufhören, mit ihnen kritisch über usbekische Politik reden zu wollen. Ob ich denn nicht wisse, dass der Herr ganz hinten von der Staatssicherheit sei. Ob ich denn nicht wisse, dass ich sie alle in Teufels Küche bringen könne. Ein falsches Wort und der Traum von Deutschland wäre für sie alle vorbei. Von da an haben wir über deutsche Grammatik gesprochen.

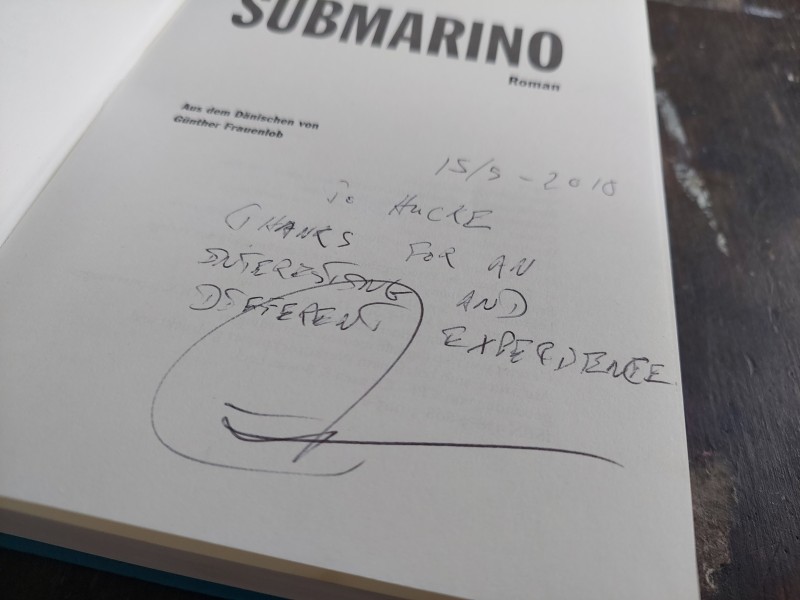

ICH HATTE MIR DAS ANDERS VORGESTELLT

Im Mai 2010 war ich 25 Jahre alt und studierte in Greifswald. Ich wollte schon seit langem andere AutorInnen kennenlernen. Aber wie stellt man das an? In Greifswald findet einmal im Jahr das Festival Nordischer Klang statt. Jemand fragte mich: »Willst du einen Autoren betreuen? In Dänemark ist er mega bekannt! Und er schreibt über Drogen und Gewalt!« Das war meine Chance. Also sagte ich zu.

Ein paar Wochen später holte ich Jonas T. Bengtsson vom Bahnhof ab, wir aßen Döner, tranken Bier und abends las er aus seinem Buch. Am nächsten Tag sollte er wieder mit dem Zug nach Berlin fahren, um von da aus nach Kopenhagen zu fliegen. Dabei hatten wir noch gar nicht wirklich miteinander reden können, weil ständig irgendjemand etwas von ihm wollte. Ich holte ihn also vom Hotel ab und in der Hoffnung, noch drei ganze Stunden mit ihm reden zu können, sagte ich: »Vergiss den Zug! Ich fahre dich mit dem Auto nach Berlin!«

Er sagte zu und ich war so nervös wie vielleicht noch nie zuvor. (Würden wir Freunde werden? Würde er mir später helfen, wie auch immer, einen Verlag zu finden? Würde er mir verraten, wie man es, gottverdammt noch mal, fertigbringt einen Roman zu schreiben?)

Wir saßen gerade einmal eine knappe Stunde im Auto und das, was unser Gespräch hätte werden sollen, war noch nicht so richtig in Gang gekommen, da hörten wir ein Klackern. Zehn Sekunden später rollte mein Škoda (Bj. 1996, ein Großväterchen von Auto) die letzten Meter seines Lebens. Wir saßen fest, irgendwo auf der A20 kurz vor Neubrandenburg.

Wir warteten im Regen auf einen Abschleppwagen. Wir schwiegen. Wir wurden abgeschleppt. Wir saßen im Büro des Abschleppunternehmens in Autobahnnähe und warteten auf ein Taxi, das uns in die Stadt bringen sollte. Jonas würde seinen Flug nach Kopenhagen verpassen und das nächste Flugzeug würde erst am folgenden Morgen starten. Ob ich ihm dann ein Hotelzimmer von zuhause aus buchen könnte, ein Zimmer in Berlin? Kein Problem. (Ich verschwieg, dass an diesem Tag das Finale des DFB-Pokals in Berlin war, weil ich dachte: Ich find schon ein Zimmer für ihn, ich krieg das hin!)

Kurz bevor das Taxi kam, holte er ein Buch aus seinem Rucksack, schrieb mir eine Widmung hinein und schenkte es mir.

Zuhause, während er im Zug nach Berlin saß, rief ich bei einem Hotel an, bei noch einem und erst beim dreizehnten oder vierzehnten hatte ich Erfolg. Ich gab Jonas die Adresse per SMS und hoffte das Beste.

Am nächsten Abend schrieb er mir: Eine tote Ratte habe im Flur des Hotels gelegen, Kondomautomaten hätten dort gestanden. Aber das Bett sei in Ordnung gewesen. Ihm gehe es gut.

Meinen Škoda habe ich nie wieder gesehen. Er wurde auf Geheiß meiner Mutter vor Ort verschrottet. Jonas und ich sind keine Freunde geworden.

Aber das ist schon in Ordnung so.

WENN ES KALT IST

Jedes Jahr auf Neue, von November bis zum Beginn der Schonzeit im Februar, schreibe ich viel weniger als sonst. Diese Zeit ist dem Angeln vorbehalten. Die Raubfische werden in ein paar Monaten laichen – das kostet Kraft, und weil dem so ist, und die Fische das entweder ahnen oder ganz einfach im Blut haben, legen sie sich in den Monaten zuvor, wenn die Wassertemperaturen fast unaufhörlich sinken, Fettreserven für diese anstrengende Zeit an. Und so fressen Zander und Hechte, auf die ich es vor allem abgesehen habe, nun an einem Tag vielleicht so viel wie sonst in einer Woche.

Ich bin oft auf dem Wasser in dieser Zeit, werfe meine Köder aus, Gummifische zumeist, und trinke Kaffee aus der Thermoskanne, stark und schwarz. Angenehm ist es nicht, Anfang Dezember bei minus vier Grad auf einem kleinen Boot zu sitzen. Aber irgendwann, wenn ich den Ruck in der Rute spüre, die Kraft am anderen Ende der Schnur, wenn ich einen großen Hecht drille und er nach ein paar Minuten im Kescher landet – dann kommt es vor, dass ich so viel Glück empfinde, dass ich laut schreien muss.

Abends, wieder zuhause, müde und ausgelaugt von einem Tag auf dem Wasser, schneide ich Filets aus den Fischen, tippe Einladungen zum Fischessen in mein Handy und später, wenn ich im Bett liege, noch das ewige Schaukeln des Bootes im Kopf, so als hätte ich einen Schnaps zu viel getrunken, liegt mir nichts ferner als vor meinem Laptop zu sitzen und zu schreiben.

DER, DEN SIE MEHMET NANNTEN

Deniz Utlu, einer der Beitragenden der Anthologie Wir. Gestern. Heute. Hier., hat seinen dort veröffentlichten Text in Auszügen im Tagesspiegel veröffentlicht. Wer die Bezahlschranke dort nicht überschreiten möchte, kann den Anfang von Deniz' Text auch auf seiner Homepage lesen. Oder kauft sich gleich das Buch.

WIR. GESTERN. HEUTE. HIER.

Warum eine Anthologie herausgeben? Wenn mich etwas umtreibt und ich an einem bestimmten Punkt nicht mehr weiter weiß, dann frage ich andere. Das war schon so zu Schulzeiten, als ich an naturwissenschaftlichen Fächern verzweifelte. Oder später, als ich nicht wusste, was ich studieren sollte, oder noch später, als ich mich fragte, wie um Gottes willen man es fertigbringt, einen Roman zu schreiben. Immer gab es den einen oder anderen Menschen, der mir weiterhalf oder zumindest in die richtige Richtung zeigte. Eine Anthologie herauszugeben, das bedeutet für mich vor allem dies: Ich frage andere um Rat. Ich frage sie: Wie habt ihr das damals erlebt? Wie habt ihr dieses oder jenes überwinden können? Und so weiter. Das war so bei Wie wir leben wollen im Jahr 2016. Und nun, vier Jahre später, haben sich die Zustände weiter zugespitzt:

Das politische Wertesystem Deutschlands ist dabei, sich radikal zu wandeln. Das treibt mich, wie so viele andere, seit langer Zeit um. Es fehlt nicht mehr viel und die einstigen Volksparteien werden von den Grünen und der AfD überholt. Beide, Grüne und AfD, stehen sinnbildlich für die zwei gesellschaftlichen Pole, die sich scheinbar unversöhnlich gegenüberstehen – freiheitlich, zukunftsweisend sowie konservativ bis völkisch. In dieser Entwicklung zeigt sich die Ambivalenz innerhalb der Bevölkerung Deutschlands, von Offenheit auf der einen und Ängsten auf der anderen Seite. Woher kommen diese unterschiedlichen Wertevorstellungen? Und wie lässt sich diese politische Entwicklung begreifen? Wie hast du das erlebt, damals, als du Kind warst, Heranwachsender, bei dir zu Hause?

Ich glaube fest daran, dass man die Gegenwart besser begreifen kann, wenn man sich mit der Vergangenheit beschäftigt. Dass dem so ist, haben mir nicht zuletzt die 19 AutorInnen mit ihren Texten in der soeben herausgekommenen Anthologie Wir. Gestern. Heute. Hier. gezeigt. Mal sind sie essayistisch, mal fiktiv, mal ganz klar autobiografisch. Sie alle vereint der Blick zurück und die Frage: Wie, verdammt noch mal, konnte es nur so weit kommen?

Danke für eure Hilfe, Lene Albrecht, Christian Bangel, Jan Böttcher, Helene Bukowski, Micul Dejun, Ulrike Draesner, Lara Hampe, Miku Sophie Kühmel, Katerina Poladjan, Lukas Rietzschel, Kathrin Röggla, Daniel Schulz, Julia Schoch, Antje Rávik Strubel, Stephan Thome, Deniz Utlu, Senthuran Varatharajah, David Wagner und Peter Wawerzinek.

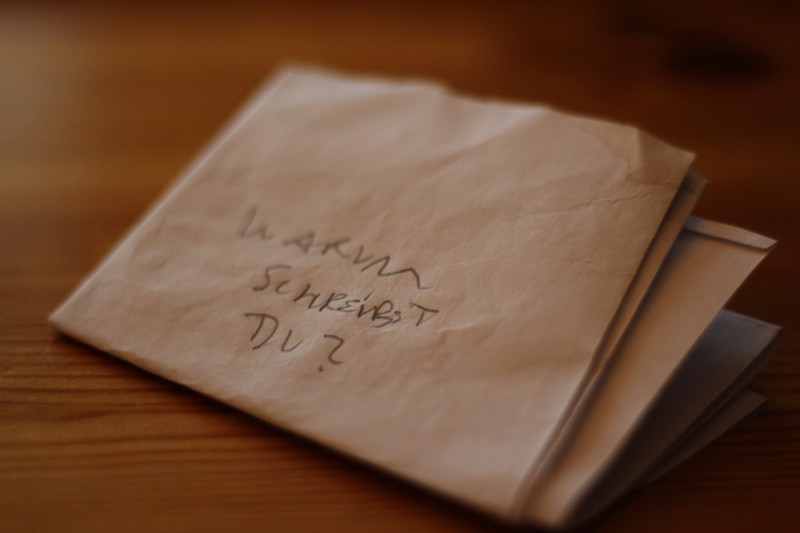

WARUM SCHREIBST DU?

Warum schreibst du?

Diese Frage wurde uns zu Beginn unseres Studiums am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig gestellt. Ich saß mit fünf anderen Schreibenden in einem kleinen Seminarraum und wusste keine Antwort darauf.

Warum schreibst du?

Jemand lächelte und sagte mit polierter Stimme: Weil ich von Gott auserwählt bin.

Ich hatte mit niemandem bis dahin auch nur ein Wort geredet. Es war unsere allererste Veranstaltung in einer neuen, ungewohnten Umgebung.

Auserwählt. Von Gott.

Ich wartete auf ein Zeichen, das uns anderen verriet: War nur ein Scherz! Aber dieser Satz blieb stehen. Ein weiterer folgte umgehend: In der Schule war ich immer schon der Beste.

Warum schreibst du?

Ich machte seit Jahren nichts anderes als zu schreiben, konnte aber einfach nicht sagen, warum.

Schließlich war ich an der Reihe.

Warum schreibst du?

Ich sagte, dass ich nie der Beste gewesen sei. Dass ich einmal sitzengeblieben sei, und man mir in der neunten Klasse eindringlich riet, das Gymnasium zu verlassen. Ich sagte, dass ich erst mit achtzehn Jahren zum Lesen gekommen sei, dass ich seitdem fast täglich schrieb, dass es mir wichtig sei, ich aber einfach nicht genau sagen könne, weshalb.

Bis heute sehe ich, wie der von Gott Auserwählte mich anblickt, als hätte ich mich zu einer Obszönität hinreißen lassen, als sei meine Anwesenheit in diesem geweihten Haus eine Provokation.

Warum schreibst du?

Inzwischen sind mehr als zehn Jahre vergangen und als ich kürzlich angelnd am Fluss stand und schon nach kurzer Zeit wieder nach Hause fuhr, um doch lieber weiter an meinem Manuskript arbeiten zu können, da fiel mir die Antwort ein:

Es macht einfach verdammt viel Spaß.

VOM WASSER

Ich kann mich an keine Zeit in meinem Leben erinnern, in der ich nicht, sobald sich die Gelegenheit dazu ergab, ans Wasser gegangen bin. Jedes Mal empfinde ich aufs Neue eine eigentümliche Freude, wenn ich beobachte, was es zu beobachten gibt: Brassen und Döbel, Brotkrumen fressend. Ein Hecht, der reglos zwischen Schilfhalmen steht und auf Beute wartet. Ein Trupp Schleien, den ich, kaum dass ich ihn entdeckt habe, wieder aus den Augen verliere.